第一节机构

清光绪十三年(1887), 石泉县署设山蚕局。 民国期间, 石泉县政府建设科管理蚕桑事务。

新中国成立初,石泉县人民政府建设科管理蚕桑,后改为农林水牧局管理。1958年,宁陕、汉阴并于石泉,成立县农业部,下设特产科管理蚕桑。1960年后,属县农业局或农林水牧局管理。1970年,属县革委会农牧局管理。1978年,属县革委会林特局管理,蚕桑业务属县林特站管理。

1979年11月,成立石泉县蚕桑技术指导站。1980年5月,成立县蚕桑试验场。同年,成立柳城、饶峰、池河、后柳、熨斗、迎丰6个区林特站。蚕桑业务由县蚕桑技术指导站和各区林特站具体管理。

石泉县蚕桑技术指导站建立后,大规模培训技术,试验示范,推广普及各项蚕桑科学技术,传播蚕桑技术信息,进行蚕药、蚕具、种苗等配套综合服务,先后受到国家、省、地、县23次表彰奖励,被县委、县人民政府评为蚕桑先进工作单位。

1987年9月,县蚕种场竣工。总投资155万元,占地共25346平方米,建立桑园30亩。附设胜利合作制种场,修建蚕室2座。县蚕种场,边建设边生产蚕种。自1983年春至1988年,先后在胜利、古堰、池河等制种点,饲养种蚕6748克蚁量,生产蚕种65400张。

50年代,县建设科仅有1名兼管蚕桑工作干部和蚕桑专业干部。60年代,有蚕桑科技人员11人,蚕桑辅导员18人。70年代,有蚕业科技人员8人,乡蚕桑辅导员22人。

80年代,逐步建立健全县、区、乡3级蚕业科技网。县有蚕桑技术指导站,各区有林特站,配备1~3名专业技术人员。乡镇有1~3名蚕桑辅导员。

1984年,成立石泉县蚕学会,有会员54人。学会下设蚕桑组、养蚕组、经营管理组、综合利用组。县蚕学会组织3次学术讨论,参加省、地5次学术讨论,组织会员撰写学术论文、调查报告共49篇,编写科普资料8种,刊印3万多册。

1988年,全县蚕业科技人员共45人 (其中高级农艺级师1人,农艺师8人,助理农艺师5人,技术员31人),蚕桑辅导员56人。全县从事蚕业工作的干部职工共128人。

1987年12月,县蚕学会被评为安康地区科协系统先进集体。

1987年7月,池河区成立农民蚕桑科技会。会员56人。10月,后柳区成立农民蚕桑科技协会,会员48人。1989年7月,饶峰区成立农民蚕桑技术协会,会员42人。

第二节植桑

一、品种及分布

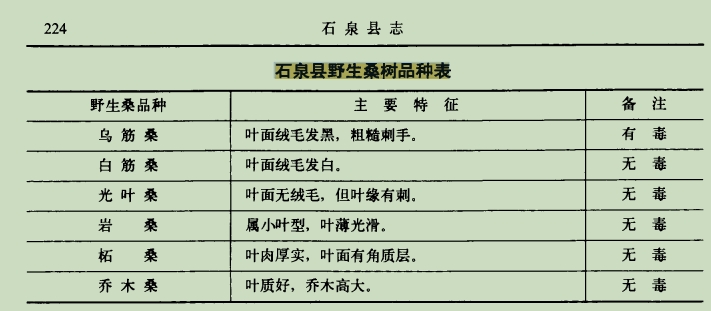

石泉县桑树栽植已有数千年历史。银龙乡新柳村,有一棵树围3.34米,直径1.13米、高达16.75米的古乔木桑树,年龄达500余年。野生桑树资源比较丰富,多数分布在深山林区,品种大体有5种,约10万余株,是过去保存下来的品种资源。

野生桑品种主要特征备注乌筋桑叶面绒毛发黑,粗糙刺手。有毒白筋桑叶面绒毛发白。无毒光叶桑叶面无绒毛,但叶缘有刺。无毒岩桑属小叶型,叶薄光滑。无毒柘桑叶肉厚实,叶面有角质层。无毒乔木桑叶质好,乔木高大。无毒桑树资源分布。50年代 ,主要是安康 胡桑、藤桑等 。分布 在田地边,以 南北 山区为 多。60年代 ,发展 一部分实生桑 (荆桑)及引种广东实生 桑,栽培在川道 浅山区。

70年代末和80年代初期 ,引进浙江、江 苏的桐 乡青和荷 叶白等 良种桑及四川的南 一号、黑油桑、6031以及周至的“707”。1980年,石泉从 当地桑树中选 育出“泉桑一号”良种。大 面积栽培 的有荷叶白、桐乡青,占面积的70%。泉 桑一号占10%。其它品种占20%。

桑园面积。1949年仅有40亩,大都为田坎桑。1966年,桑园面积达到14500亩。

1982年 ,全县 桑园面积21465亩,桑树1528.8万株。其中:占耕地 的成片桑园12229亩,有桑树509万株。四边零星桑树819.8万株 (折合9236亩);良桑1077万株 ,占桑树总 株数的81%。实生桑有251.8万株, 占总株数 的19% 。1978~1982年的幼龄桑树1016.5株 ,占76.5%。1988年达到27680亩,总桑树株数为1834万 ,其 中成 片面积16500亩,占耕地面积的4.23%。

70年代末,引进江、浙一带良桑苗600余万株,但由于路途远,运输时间长,栽植后,成活率只占45~55%。1980~1982年,采用带根扦插等方法,大量繁育良桑苗,共繁育桑苗4823万株,总值316.28万元。其中运销湖北、甘肃及全省各地市、县2670万株,收入现金158.11万元。当时,石泉县农村桑苗繁育自给有余,成为陕西省桑苗生产基地县之一。自栽成活率也提高到95%以上。1986~1988年,又繁育良桑苗3400万株,产值510万元。

桑树主要病虫害。危害桑树的病虫害有70多种,主要有桑木虱、桑象虫、金龟子、桑毛虫、桑尺蠖、桑婴蚊等。50~60年代,主要危害有桑木虱、桑毛虫等。1981年春,金龟子在麦坪、合溪、喜河、后柳等地危害桑芽,十分严重。80年代,主要是桑象虫、桑婴蚊危害。桑树病害主要有褐斑病、黄萎病、膏药病等。

70年代以前管理沿用旧法。绝大部分常年不追肥,不管理,单位面积单产效益较低。1980年后,蚕农重视桑树的深耕、除草、施肥和伐条管理。1985年后,突出改桑树夏伐为春伐,桑叶增产效果好,单位面积产茧量大幅度提高,以年增22%的速度增产。

1984年,总结推广“养蚕三三制综合丰产技术”,对93.5%的桑树进行春伐。大面积改夏伐为春伐,增强了树势,增加了光、水、热的有效利用率,减少病虫危害。仅此一项技术措施,增产桑叶23%以上。

1987~1988年,还大面积推广了桑树防虫技术,叶面喷施尿素、磷酸二氢钾、叶面宝技术,桑树高压环剥技术、小蚕立体培育技术等,并积极推广引进各种蚕、桑优良品种,加速了良种化的进程。

- 中央部门网站

- 各省市政府网站

- 陕西各市区网站

- 兄弟县区网站

- 党群部门