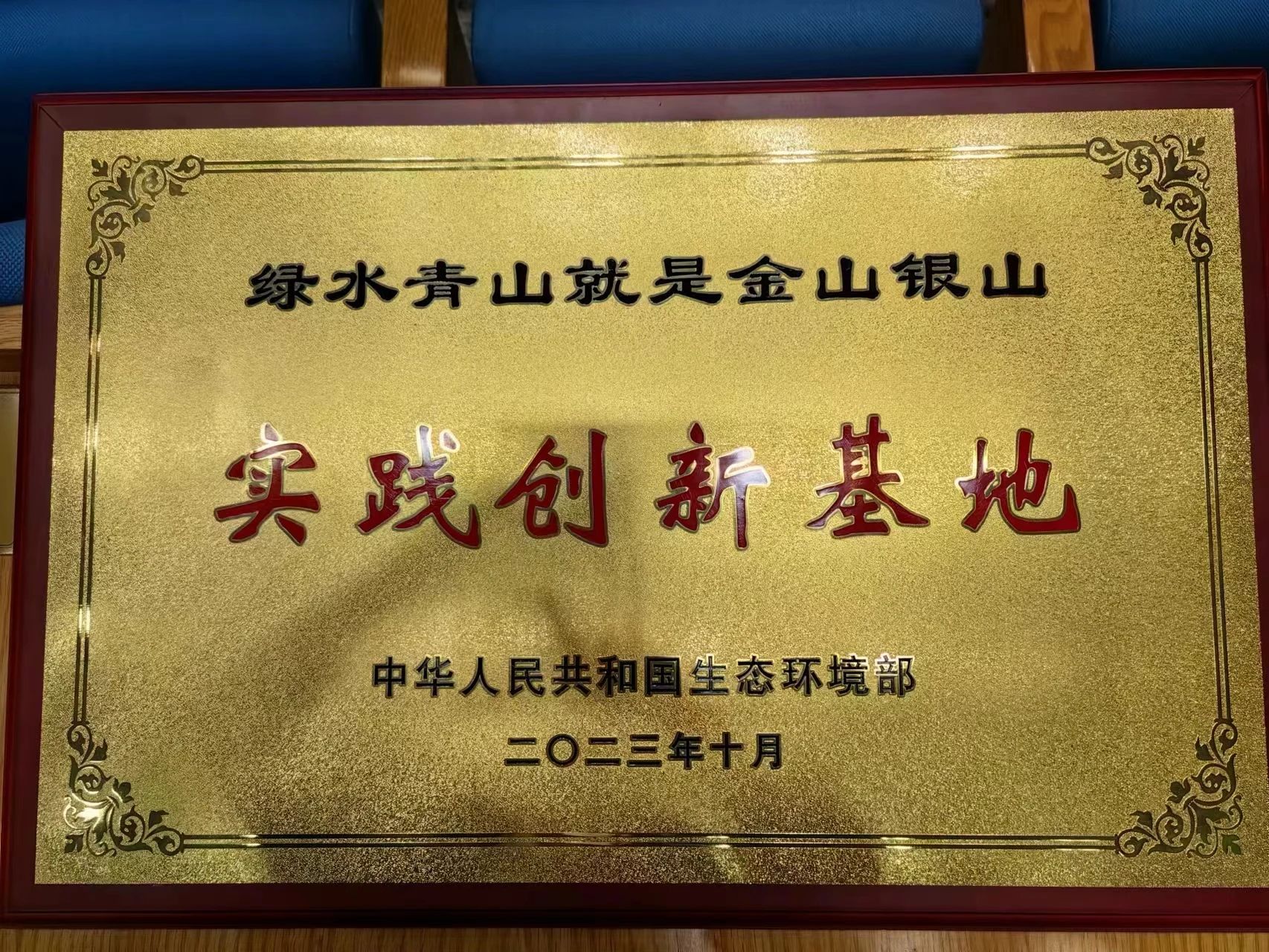

10月28日,在中国生态文明论坛济南年会上,国家生态环境部对第七批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地进行授牌。石泉县荣列其中,安康市委常委、石泉县委书记陈莲代表石泉县接受授牌。

近年来,石泉县认真践行“绿水青山就是金山银山”理念,依托县内独特的“山、水、洞、峡、滩、城”等自然景观和人文资源,打造“秦巴山水·石泉十美”“鎏金铜蚕·丝路之源”“鬼谷故里·智慧之乡”三张名片,走出了一条富有石泉特色的“两山”理念实践创新之路。先后荣获国家生态文明建设示范区、国家全域旅游示范区、国家卫生县城、国家园林县城、中国天然氧吧等荣誉称号,2022年环境空气质量优良天数达357天,辖区地表水稳定保持Ⅱ类水质,国家重点生态功能区县域生态环境质量考核连续4年位居全省前列,市对县生态环境目标考核获得“十连优”。

强化“两山”转化工作保障。县委、县政府坚持把生态文明建设融入日常、抓在平常,着力建机制、抓投入、严考核,为“两山”转化提供有力保障。成立以县委书记、县长为组长的“两山”实践创新基地工作领导小组,全面推动“两山”实践创新基地创建工作。先后印发《石泉县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案》《石泉县大力实施生态立县任务清单》《石泉县秦岭生态环境保护实施方案》《石泉县旅游康养产业链链长制运行机制》《石泉县蚕桑丝绸产业链发展方案》等文件,创新推行“河长+警长+五员”工作运行机制、“河长+警长+检察长+法院院长”司法衔接机制和“两办”督查室、考核办三线督办考核机制,县财政每年将一般公共预算支出的16%以上资金用于生态环保工作。形成党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的“两山”转化格局,推动生态文明建设与经济发展相互促进、相得益彰。

厚植“两山”转化生态优势。坚持以汉江流域水质安全和秦巴山地生态环境保护为核心,扎实开展生态系统保护和修复工程,“蓝天、碧水、净土”三大保卫战取得阶段性成果。持续用力保“蓝天”。全面推进“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”措施,扎实开展散煤、高排放机动车、扬尘、工业废气、餐饮油烟等专项攻坚,2022年全县空气质量优良率达97.8%。持之以恒护“绿水”。坚持“三水”统筹、水岸共治,扎实开展水环境质量提升专项行动,全面落实长江“十年禁渔”及重点水域“四清四无”要求,积极开展河湖“清四乱”,全县建成12个县镇污水处理厂、4个生活垃圾处理场,实现县镇污水垃圾收集处理全覆盖,有效提升了水污染防治能力。久久为功守“青山”。严格落实秦岭生态环境保护《条例》和《总体规划》,狠抓“五乱”整治和生态保护修复,森林覆盖率达75.8%,朱鹮等珍稀野生动物种群数量持续增加。

打通“两山”转化实施路径。立足生态、富硒、绿色优势,积极推动资源要素向富硒食品预制菜首位产业、生态旅游支柱产业、现代农业特色产业聚集,促使生态优势转化为经济优势。做大富硒首位产业。以打造百亿级产业集群为目标,突出“秦巴山珍、富硒养生”特色,引进落户深鲨集团、自嗨锅、正兴黄花菜、柏盛魔芋等31家富硒预制菜企业,建成全省首个富硒食品特色专业园区,入选首批中小企业特色产业集群,系统构建从田野到餐桌的预制菜全产业链,推动农业生产、规模预制、装备制造、冷链物流、连锁餐饮等新业态协同发展。2022年,富硒食品预制菜产业实现产值54.6亿元,占全县规上工业总产值比重35%,带动发展预制菜产业基地8万亩,“石泉食美”小碗菜“百城千店”全国连锁项目加速推进,已建成连锁店26家,签约34家,首位产业带动力、竞争力日益彰显。做强旅游金字招牌。依托独特的“山、水、洞、峡、滩、城、瀑”资源,做足“旅游+”文章,做精“+旅游”标准,大力发展生态旅游。建成国家4A级和3A级景区各5个、国家级和省级旅游名镇6个、乡村旅游示范村11个。2022年,累计接待游客528.4万人(次),旅游综合收入达34.21亿元,旅游产业成为“绿水青山”与“金山银山”之间的重要转换器。做优特色现代农业。大力发展现代农业园区,培育壮大农业龙头企业,着力提升组织化集约化水平,构建贯通“产加销”、融合“农文旅”的产业链条,累计培育市级以上农业龙头企业21家、专业合作社17个,培育出石泉黑猪、石泉黄花菜、草池湾大米等一批“精优特贵”产品,六台山茶叶等15个农产品获得绿色食品A级认定,石泉黄花菜、石泉桑蚕茧、石泉蚕丝3个农产品获得国家地理标志产品认证,石泉蚕丝入选中欧地理标志协定保护名录。作为西部第一蚕桑产业大县,围绕蚕桑产业打造出集育苗植桑、制种养蚕、收烘缫丝、捻丝织绸及副产品加工一条龙的全产业链条。2022年,全县稳定桑园7.6万亩,养蚕发种7.3万张,蚕桑产业综合产值18亿元,先后被国家授予“中国优质茧丝生产基地”和“中国蚕桑之乡”称号。

人不负青山,青山定不负人,石泉县将继续践行“绿水青山就是金山银山”理念,持续深入推进“两山”实践创新基地建设,执生态之笔、绘美好石泉。